Feldmühle - Bestimmung der Feldrichtung aus dem Signalverlauf

Bei den meisten Feldmühlen ist die Influenz-Chopper-Elektrode sternförmig aufgebaut. In kleinem Abstand vor dieser rotiert ein an Masse liegendes Chopper-Flügelrad. Die Richtung des elektrostatischen Feldes wird mithilfe der Stellung des Flügelrades bestimmt. Dazu sind mechanische und optoelektronische Bauteile notwendig: ein zusätzliches Flügelrad, welches eine Gabellichtschranke betätigt. Im folgenden soll gezeigt werden, dass durch geeignete Form und Anordnung der Elektroden diese Komponenten entfallen können. Alleine aus der Signalform kann so die Stärke und Richtung des Feldes ermittelt werden.Einleitung

Das natürliche elektrostatische Feld der Atmosphäre verändert sich mit dem Wetter. Bei Schönwetter herrscht eine andere Spannung zwischen Himmel und Erde als bei Bewölkung. Normalerweise merkt man von dieser Potentialdifferenz nur sehr wenig. Erst bei einem Gewitter, wenn die Spannung so hoch wird, dass Luft leitend wird und ein Ladungsausgleich stattfinden kann, nehmen wir das Phänomen durch Blitz und Donner wahr. Zum Schutz von Objekten oder gar Leben möchte man vor Gewitter und die dabei vorkommenden zerstörerischen Entladungen vorwarnen können. Eine Möglichkeit besteht darin, das elektrostatische Feld der Atmosphäre auf Veränderungen zu untersuchen und bei bestimmten Mustern eine Warnung herausgeben. Diese Methode wird bereits an Flüghäfen oder an Startanlagen für Raumfähren eingesetzt. Dort werden sogenannte Feldmühlen verwendet. Das sind Geräte, die sich der Influenz zunutze machen und durch Ab- und Aufdecken einer Elektrode die Spannung des elektrostatischen Feldes bestimmen. Bei den Hobbymetereologen sind solche Apperaturen wenig verbreitet; nicht zuletzt wegen dem aufwendigen mechanischen Aufbau. Ein Teil der Mechanik wird für die Positionsbestimmung des Flügelrades benötigt, um damit die Richtung des Feldes bestimmen zu können. Diesen Teil der Mechanik kann man durch geeignete Form und Anordnung der Elektroden weglassen und stattdessen eine Signalauswertung z.b. über einen Mikrocontroller durchführen.Diese Möglichkeit soll im folgenden erörtert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die grundlegende Funktionsweise einer Feldmühle bereits bekannt ist. Eine ausführliche Beschreibung ist auf der Homepage von Stefan Kneifel zu finden (

http://www.qsl.net/dh1stf/).

http://www.qsl.net/dh1stf/).

Bestimmung der Feldrichtung

Bisher

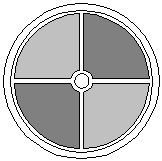

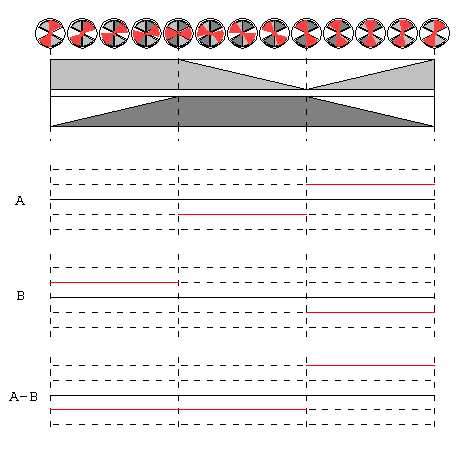

Bisher bestand die Messfläche meist aus Viertelkreisen, wobei

zwei gegenüberliegende Flächen zu einer zusammengeschaltet wurden.

Auf der nebenstehenden Abbildung sind diese hellgrau (B) und

dunkelgrau (A) gekennzeichnet.

Das geerdete Flügelrad besitzt ebenfalls diese Form, so dass bei einer

Umdrehen die Flächen A und B jeweils zweimal komplett abgedeckt werden.

Bei der Drehbewegung des Rades wird stets ein Plattenpaar aufgedeckt,

während das andere abgedeckt wird.

Die Plattenpaare sind über Widerstände geerdet.

Durch die ständig geänderte Abdeckung

ändert sich auch die durch das elektrostatische Feld

influenzierte Ladung auf den Elektroden. Diese Umladung verursacht einen

Strom zwischen Erde und Elektroden, der am Widerstand gemessen

werden kann. Folgendes Bild verdeutlicht dies:

Bisher bestand die Messfläche meist aus Viertelkreisen, wobei

zwei gegenüberliegende Flächen zu einer zusammengeschaltet wurden.

Auf der nebenstehenden Abbildung sind diese hellgrau (B) und

dunkelgrau (A) gekennzeichnet.

Das geerdete Flügelrad besitzt ebenfalls diese Form, so dass bei einer

Umdrehen die Flächen A und B jeweils zweimal komplett abgedeckt werden.

Bei der Drehbewegung des Rades wird stets ein Plattenpaar aufgedeckt,

während das andere abgedeckt wird.

Die Plattenpaare sind über Widerstände geerdet.

Durch die ständig geänderte Abdeckung

ändert sich auch die durch das elektrostatische Feld

influenzierte Ladung auf den Elektroden. Diese Umladung verursacht einen

Strom zwischen Erde und Elektroden, der am Widerstand gemessen

werden kann. Folgendes Bild verdeutlicht dies:

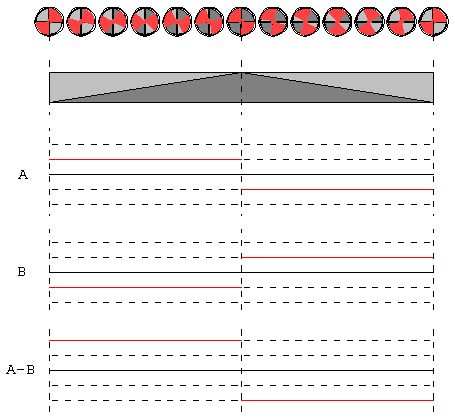

In der ersten Zeile ist die Situation bestimmter Zeitpunkte dargestellt. Das Flügelrad ist dabei rot eingefärbt. Die zweite und dritte Zeile zeigen den Verlauf des Stroms durch den Widerstand des jeweiligen Plattenpaars. Die Differenz von den Stromverläufen A und B sind in der letzten Zeile eingezeichnet. Die Differenz ist daher wichtig, da die Signale beider Elektroden an einen Differenzverstärker angelegt werden. Der wesentliche Vorteil davon ist die Beseitigung von Störungen, die von ausserhalb und damit auf beide Flächen wirken.

Das Ausgangssignal des Differenzverstärkers ist bereits proportional zum elektrostatischen Feld. Um

es auch vorzeichenrichtig in bezug auf die Richtung des

Feldes zu bekommen, kann beispielweise im zweiten

Zeitabschnitt (durch die vertikalen Linien abgetrennt) das Signal

invertiert werden. Das Signal ist nämlich von der Stellung des

Flügelrades und von der Feldrichtung abhängig.

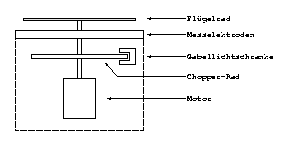

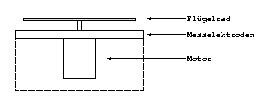

Die Stellung des Flügelrades kann durch eine Gabellichtschranke

ermittelt werden, die durch ein zusätzliches Rad auf der Motorwelle

ausgelöst wird. Der Aufbau ist rechts skizziert.

Das Ausgangssignal des Differenzverstärkers ist bereits proportional zum elektrostatischen Feld. Um

es auch vorzeichenrichtig in bezug auf die Richtung des

Feldes zu bekommen, kann beispielweise im zweiten

Zeitabschnitt (durch die vertikalen Linien abgetrennt) das Signal

invertiert werden. Das Signal ist nämlich von der Stellung des

Flügelrades und von der Feldrichtung abhängig.

Die Stellung des Flügelrades kann durch eine Gabellichtschranke

ermittelt werden, die durch ein zusätzliches Rad auf der Motorwelle

ausgelöst wird. Der Aufbau ist rechts skizziert.Alternative

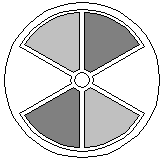

Wird die Anordnung der Elektrode wie rechts abgebildet gewählt und das

Flügelrad aus zwei 1/6-Kreissegmenten zusammengesetzt, dann

ist der Signalverlauf wie bisher von der Feldrichtung und der Stellung

des Flügelrades abhängig. Jedoch beeinflußt die Stellung des

Flügelrades den Signalverlauf derart, dass man alleine aus dem Verlauf

die Richtung des Feldes ablesen kann:

Wird die Anordnung der Elektrode wie rechts abgebildet gewählt und das

Flügelrad aus zwei 1/6-Kreissegmenten zusammengesetzt, dann

ist der Signalverlauf wie bisher von der Feldrichtung und der Stellung

des Flügelrades abhängig. Jedoch beeinflußt die Stellung des

Flügelrades den Signalverlauf derart, dass man alleine aus dem Verlauf

die Richtung des Feldes ablesen kann:

Der Verlauf gliedert sich hier in drei Abschnitte. Nur in einem ändert sich die Abdeckung beider Elektroden. In der restlichen Zeit ändert sich die Abschirmung nur von einem Messplattenpaar. Bei der Differenzbildung wirkt sich das auf die Amplitude aus. Nur in einem Abschnitt addieren sich die Signalwerte und sind doppelt so groß wie in der restlichen Zeit. In welche Richtung, also ob ins Positive oder ins Negative, dieser größere Ausschlag zeigt, ist von der Richtung des elektrostatischen Feldes abhängig.

Da bei diesem Verfahren zur Bestimmung der Feldrichtung nur die

Anordnung der Messplatten entsprechend vorgenommen und

die Stellung des Flügelrades nicht mehr über Sensoren aufgenommen

werden muss, vereinfacht sich der Aufbau der Feldmühle.

Gabellichtschranke und das zusätzliche Chopper-Rad fallen weg. Der

Motor und dessen Welle können kleiner dimensioniert werden.

Rechts ist der Aufbau nach diesem Verfahren schematisch dargestellt.

Da bei diesem Verfahren zur Bestimmung der Feldrichtung nur die

Anordnung der Messplatten entsprechend vorgenommen und

die Stellung des Flügelrades nicht mehr über Sensoren aufgenommen

werden muss, vereinfacht sich der Aufbau der Feldmühle.

Gabellichtschranke und das zusätzliche Chopper-Rad fallen weg. Der

Motor und dessen Welle können kleiner dimensioniert werden.

Rechts ist der Aufbau nach diesem Verfahren schematisch dargestellt.Etwas aufwendiger gestaltet sich bei dieser Methode die Signalauswertung. Es muss festgestellt werden, ob der kürzere und höhere Ausschlag ins Positive oder ins Negative zeigt. Mit Sicherheit gibt es eine Möglichkeit, dies in in Hardware umzusetzen, indem beispielsweise der Spitzenwert detektiert und gehalten wird. Wird ein Mikrocontroller mit Analog-Digital-Wandler eingesetzt, kann die Auswertung in Software erfolgen. Eine Möglichkeit wäre hier, den Analogwert über einen bestimmten Zeitraum zu beobachten. In dieser Zeit wird der maximale Ausschlag in beide Richtungen bestimmt: in positive Richtung (max_pos) und in negative Richtung (max_neg). Aus dem Ergebnis des Vergleiches (max_pos > max_neg) kann die Feldrichtung bestimmt werden. Die Feldstärke ist proportional zu max(max_pos, max_neg) bzw. zu min(max_pos, max_neg).

In der Praxis

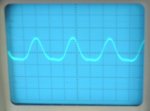

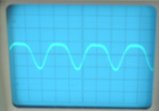

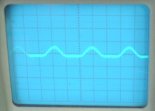

Bis jetzt wurde das Verfahren zur Bestimmung der Feldrichtung nur theoretisch erläutert und ideale Bedingungen wurden angenommen. In der Praxis sehen die Signalverläufe natürlich etwas anders aus.

Trotzdem sind die kürzeren Spitzen gegenüber den weniger starken und längeren Ausschlägen deutlich erkennbar.

Die Größe des Flügelrades hat übrigens Auswirkungen auf die Signalform. Wenn ungewollte Spitzen im flachen Bereich auftreten, ist die gewählte Fläche des Rades wahrscheinlich zu groß. Mit kleineren Flächen (also kleiner als zweimal 1/6-Kreis) waren bei mir die Signale näher an den theoretischen Verläufen. Die obigen Fotos wurden alle mit demselben Flügelrad aufgenommen.

Bisher habe ich noch keine Feldmühle im Dauereinsatz. Die Beobachtungen stammen also nur von Versuchsaufbauten!

Fazit

Wenn bereits ein Mikrocontroller zum Aufzeichnen und Speichern der Feldstärkewerte eingesetzt wird, bietet es sich an, die Ermittlung der Feldrichtung in Software umzusetzen. Damit wird der mechanische Aufbau einfacher, die Kalibrierung der Gabellichtschranke entfällt und eine potentielle Fehlerquelle (Verschmutzung der Lichtschranke) wird beseitigt.Thomas Fischl

(06/2004)

Externe Links zum Thema "Feldmühle"

http://www.qsl.net/dh1stf/

Anleitung und viele Infos von Stefan Kneifel

http://www.qsl.net/dh1stf/

Anleitung und viele Infos von Stefan Kneifel http://www.hcrs.at/FELDMU.HTM

http://www.hcrs.at/FELDMU.HTM  http://de.groups.yahoo.com/group/feldmuehle Yahoo-group: Feldmuehle

http://de.groups.yahoo.com/group/feldmuehle Yahoo-group: Feldmuehle http://www.wetterfreaks.de

Forum, in dem auch schon mal über Feldmühlen diskutiert wird

http://www.wetterfreaks.de

Forum, in dem auch schon mal über Feldmühlen diskutiert wird